【キャリア教養学科】「学び続けるって、どういうこと?」

~学生 ✕ 社会人学生 ✕ 生涯学習活動推進員で対話ワーク~

キャリア教養学科1年生選択科目「生涯学習概論」は、学科の専門科目でもあり、司書課程科目でもあり、そしてSOC(桜おとなカレッジ)の必修科目でもあります。今年は科目等履修生とSOC履修生で社会人4名が学生と共に受講中。そこに、今回は福島市生涯学習活動推進員の会のみなさん7名が加わって、対話ワークをしました。

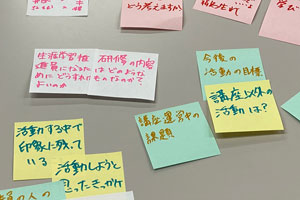

ワーク前に質問づくりタイムをとって、何を互いに聞きたいかを考えてからいよいよワークスタートです。

「生涯学習活動推進員ってどんな役割なのですか?」「若いみんなの関心事は?」「そもそも生涯学習って何なんでしょうね?」「地域へのボランティア活動のやりがいは?」「地域と学びとを接続させるにはどうしたらいいんだろう?」・・・などなど、とても真剣な質問がある中で、時たま笑いあり、拍手あり、ぶっちゃけ話あり・・・。とても和やかで実りある多世代対話ワークができたようです。

今回のワークを通して学生はどんな気づきを得たのでしょう。少し振り返りシートを引用してみますね。

▶今日の対話は、若者と高齢者が交流する講座を作る場合のヒントとなったと思う。地域形成論で学んだ無縁社会を変えるには、回覧板などできっかけを作るとあった。そのきっかけを講座で作れるのではないかと今日のお話で浮かんだ。

▶本日の講義の内容は、コミュニケーション能力の向上に役立てることができる。

普段、学内で会話する機会が少ない世代と会話することで、会話を通して、お互いの意見を尊重し合う空間を作ることに繋がると考える。

▶お話をしてくださった方が、思い立ったことには迷わず飛び込むと仰っていた。以前三瓶先生から学んだ「ひとまず一旦とりあえず」を無意識になされている方なのだと感じた。行動力があり、様々なことに取り組まれてきたため、話の引き出しが沢山あり、とても充実して生活なされているのだと感じた。それが生涯学習の強みであると考えると同時に、行動力の必要性を身に染みて感じた。

▶若者と上の世代との会話が減っている事は、とても致命的である。生涯学習の会の構成員が高齢者に偏っているのは、若い世代には馴染みのない講義ばかりだからだと考える。だからと言って、若い世代向けの講座ばかりを中心にしてしまえば、それはそれで年齢層が偏ったしまう。そうならないように私は、どの世代にも共通している講座を行う必要があると考察する。その中で様々な世代や価値観の人達と会話することが出来て、コミュニティが広がる。そのためには、世代を超えた対話が必須であり、共に課題について考えるべきである。

受験生の

受験生の 在学生の

在学生の 資料請求

資料請求 オープン

オープン